10月12日-13日,第十屆亞洲腫瘤消融大會(ACTA)在印度尼西亞巴厘島隆重召開。

ACTA是亞洲腫瘤消融專家的年度論壇,自2014年第一屆會議舉辦以來,已逐漸發展成為消融領域亞洲規模最大、學術影響力最高的大會之一,獲得廣泛關注,吸引了來自全世界的目光,為推廣腫瘤消融治療的研究新進展、新成果、搭建學術交流平臺做出了巨大的貢獻。

本次大會主題為“Toward a Perfect Tumor Ablation(走向完美的腫瘤消融)”。來自中國、印度尼西亞、韓國、日本、美國、中國臺灣、新加坡、菲律賓、馬來西亞等多個國家和地區的專家和研究人員齊聚一堂,共同討論腫瘤消融的最新進展。

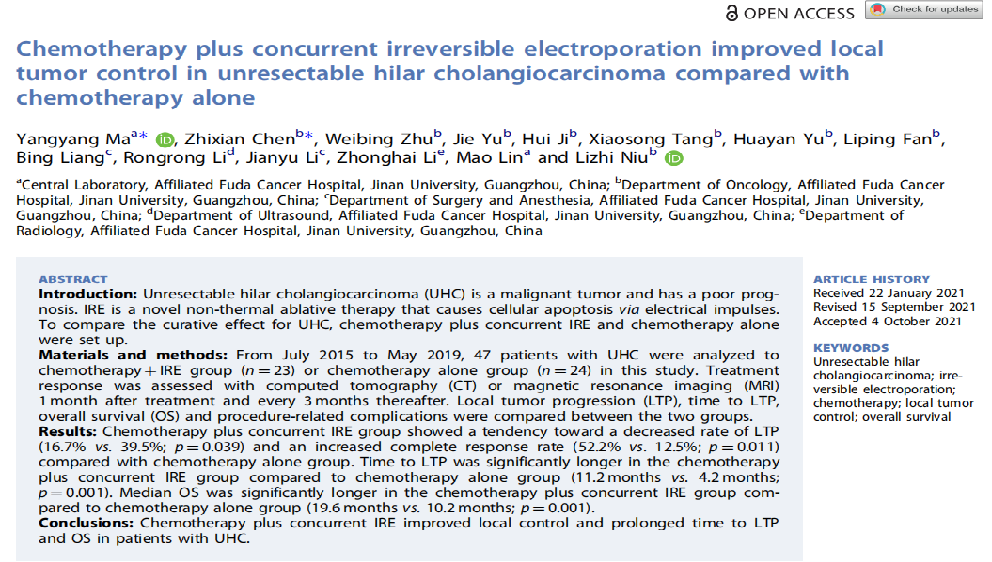

廣州復大腫瘤醫院院長牛立志、中心實驗室馬洋洋、駐印度尼西亞辦事處負責人劉正平受邀參加本次大會。會上,院長牛立志帶領團隊作了《Chemotherapy plus IRE improved local tumor control in unresectable hilar cholangiocarcinoma(納米刀消融同步化療可改善不可切除性肝門部膽管癌的局部腫瘤控制)》的發言受到與會專家的好評,最終以排名第二的好成績榮獲優秀大會發言。

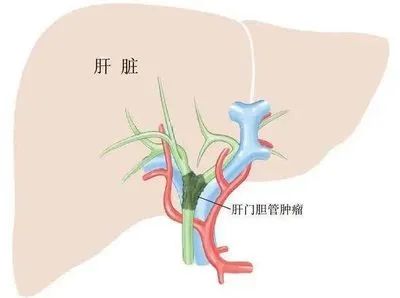

肝門部膽管癌,又稱Klatskin瘤,約占所有膽管癌的50%~70%,發生于肝左、肝右膽管交界處,惡性程度高,預后差。手術是唯一可能治愈的治療方法,但大多數患者被發現時往往已是中晚期,從而導致手術難度增加甚至喪失手術機會。其死亡原因主要是腫瘤復發,約83%的復發為局部復發,提示局部腫瘤未得到充分控制。

不可切除性肝門部膽管細胞癌(UHC)的標準治療方法是姑息性化療,中位總生存率大約為12個月,70%接受化療的患者出現3級或更高級別的毒性。且生活質量因黃疸、長期攜帶引流管或膽道反復逆行性感染而嚴重下降,因此腫瘤的降期轉化、延緩腫瘤進展、延長生存期、改善患者生活質量成為亟待解決的治療需求。

目前的治療方法包括化療、放療、膽道引流、光動力療法、射頻消融、靶向治療、免疫治療等,這些治療方法均在不同程度上改善了患者的預后,但由于腫瘤位于膽管和肝血管附近,也容易出現如膽道梗阻、膽管狹窄、膽漏、出血和血栓等并發癥。

納米刀消融(IRE)作為一種新型的非熱能消融技術,利用不可逆電穿孔技術原理,采用短時間高電壓脈沖破壞細胞膜,細胞磷脂膜永久受損,形成納米級小孔,細胞內穩態失衡,造成腫瘤細胞凋亡。

該技術只破壞細胞膜,不損傷維持管道結構連續性的細胞外基質成分,對膽管、血管、神經不會造成嚴重損害。這使得IRE在理論上是一種安全有效的腫瘤治療選擇,適用于靠近膽管和血管結構的腫瘤。截至2024年9月,廣州復大腫瘤醫院已完成IRE手術1058例,具有豐富的臨床經驗。

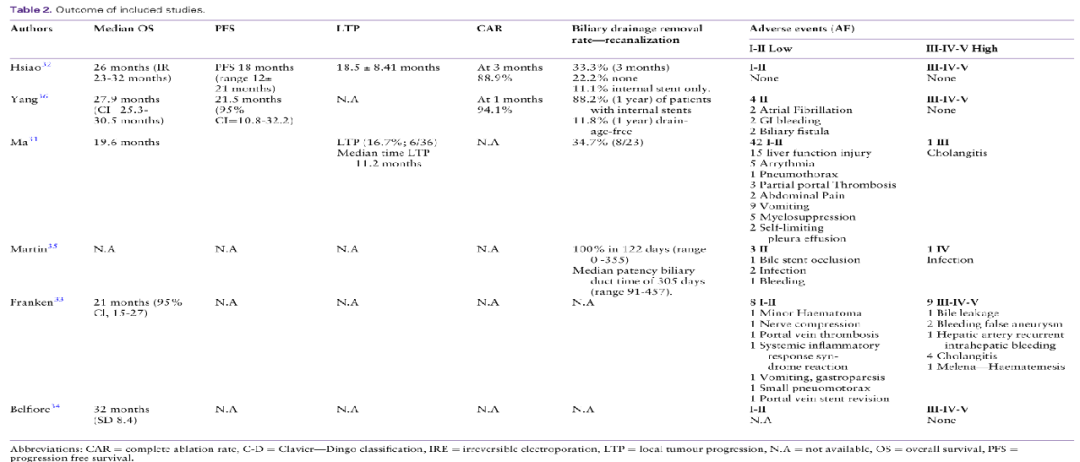

臨床研究發現,納米刀同步聯合化療治療UHC也有取得良好的效果。如意大利羅馬大學Anna教授等最近就肝門部膽管癌納米刀消融治療的研究做了文獻回顧和Meta分析。相較以往的研究顯示膽管癌的手術平均生存期29.6個月,化療平均生存期12.2個月,最佳支持治療平均生存期2.9個月。該研究顯示納米刀加化療平均生存期25個月,說明納米刀在不可切除的肝門部膽管癌中有明顯的生存獲益。

廣州復大腫瘤醫院團隊也為UHC的治療設計了化療藥物加上納米刀消融的相關研究。該研究將47例UHC患者分為化療+IRE組(n=23)和單純化療組(n=24),所有患者均未發生治療相關死亡。

結果顯示化療加同步IRE組LTP的發生率呈下降趨勢(16.7%vs39.5%;p=0.039)和完全緩解率增加(52.2%vs12.5%;p=0.011)。與單獨化療組相比,化療加同期IRE組的LTP 時間明顯延長(11.2個月vs4.2個月;p=0.001)。化療加同期IRE組的中位OS明顯長于單獨化療組(19.6個月對10.2個月;p0.001)。

顯然,與單純化療相比,化療加同期IRE在局部控制率、LTP時間和OS方面顯示出良好的療效。然而,這項研究有幾個局限性,特別是結果是從小樣本中收集的,因此需要多中心和大樣本量的研究來證實。